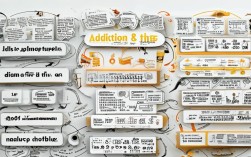

高中地理河流思维导图

中心主题:河流

一级分支一:河流的概况与要素

- 概念

- 定义:陆地表面经常性或周期性流动的线形水体。

- 组成:河源(发源地)、上游(落差大,水流急)、中游(落差和流速减小,流量大)、下游(落差小,流速慢,泥沙淤积)、河口(入海/湖处)。

- 水系特征

- 概念:河流干流、支流和流域内的湖泊、沼泽等构成的脉络系统。

- 描述指标:

- 水系形状:树枝状、扇形、羽状、平行状、向心状等。

- 支流数量与长度:多少、长短。

- 干支流组合:对称与否。

- 河网密度:单位面积内河流的长度。

- 水文特征

- 概念:河流的动态情况,包括水量的变化和运动的变化。

- 核心描述指标:

- 流量:单位时间内通过某一断面的水量,大小取决于流域面积、降水、蒸发、下渗等。

- 汛期与枯水期:河流一年中定期性涨水(汛期)和水位下降(枯水期)的时期,取决于补给类型。

- 含沙量:单位体积水中所含泥沙的重量,取决于流域内植被覆盖率、土质、地形、降水强度。

- 结冰期与凌汛:河流冬季封冻的时期,取决于最冷月均温是否低于0℃,凌汛发生在有结冰期且由低纬流向高纬的河段。

- 流速:河水流动的快慢,取决于地势起伏(落差)。

- 水位变化:一年内水位的季节变化和日变化。

一级分支二:河流的形成与地貌

- 成因:外力作用

- 侵蚀作用:

- 上游(下蚀/溯源侵蚀):加深河谷,形成“V”形谷,使河流向源头延长。

- 中下游(侧蚀):拓宽河谷,形成“U”形谷,凹岸侵蚀,凸岸堆积。

- 搬运作用:侵蚀产物被水流搬运,随流速减小而沉积。

- 沉积作用:

- 中下游(堆积):流速减慢,泥沙沉积,形成冲积平原、河口三角洲。

- 侵蚀作用:

- 河流地貌

- 上游地貌:

- 峡谷:V形谷。

- 瀑布:坚硬岩石软硬差异形成。

- 溯源侵蚀使河流加长。

- 中下游地貌:

- 冲积扇:河流出山口处,地势骤降,流速减慢,泥沙堆积形成扇形地貌。

- 冲积平原:中下游地区,泥沙长期堆积形成广阔平原。

- 河口三角洲:河流入海口处,海水顶托,泥沙堆积形成三角形地貌。

- 曲流与牛轭湖:侧蚀作用使河道弯曲,截弯取直后形成牛轭湖。

- 上游地貌:

一级分支三:河流的补给与水文特征关系

- 主要补给类型

- 雨水补给:

- 特点:最普遍、最重要,流量随雨季变化大,汛期与雨季一致。

- 典型地区:季风气候区、热带草原气候区。

- 季节性积雪融水补给:

- 特点:汛期在春季(气温回升),流量变化较和缓。

- 典型地区:高纬度地区、冬季积雪较多的地区(如东北)。

- 永久性冰雪融水补给:

- 特点:汛期在夏季(气温最高),流量小,季节变化大,冬季可能出现断流。

- 典型地区:内陆高原、高山地区(如塔里木河)。

- 湖泊水/地下水补给:

- 特点:对径流有调节作用,使河流流量季节变化减小,枯水期补给河流,丰水期河流补给湖泊/地下水。

- 典型地区:普遍存在,如长江中下游的湖泊。

- 雨水补给:

- 水文特征与补给的关系

- 流量大小:主要取决于降水量、流域面积。

- 汛期长短与时间:直接由补给类型决定(雨水补给看雨季,冰雪融水看气温)。

- 含沙量:主要取决于流域内植被覆盖率和土质。

- 结冰期:取决于气温。

- 水位变化:综合了流量、汛期、补给等多种因素。

一级分支四:河流与人类活动

- 河流对人类活动的影响

- 供水:生活用水、工业用水、农业灌溉(世界文明多发于大江大河沿岸)。

- 运输:内河航运(运量大、成本低、连续性好),如长江、莱茵河。

- 水能:落差大、流量大的河段水能资源丰富,适合建水电站。

- 水产养殖:提供渔业资源。

- 旅游景观:形成独特的自然和人文景观。

- 人类对河流的影响

- 积极影响:

- 修建水利工程:水库(防洪、发电、灌溉、供水)、大坝、水渠。

- 裁弯取直:改善航运条件,提高泄洪能力。

- 疏浚河道:增加泄洪能力。

- 消极影响:

- 破坏生态:改变河流自然水文情势,影响鱼类洄游和生物多样性。

- 环境污染:工业废水、生活污水、农业面源污染导致水质恶化。

- 泥沙淤积:植被破坏导致水土流失,加剧下游河床抬高和湖泊萎缩。

- 地质灾害:水库蓄水可能诱发地震。

- 积极影响:

一级分支五:河流问题与治理

- 主要问题

- 洪涝灾害:

- 自然原因:流域内普降暴雨;流域汇水速度(地形、植被) > 河道排水速度。

- 人为原因:植被破坏(水土流失,河床抬高);围湖造田(湖泊调蓄洪峰能力下降);城市硬化(下渗减少,地表径流增大)。

- 水资源短缺:

- 原因:空间分布不均;时间分配不均;人口增长、工农业用水需求增加;水污染严重。

- 水污染:

- 来源:工业废水、农业农药化肥、生活污水。

- 危害:破坏生态环境,危害人体健康,加剧水资源短缺。

- 生态环境破坏:

- 表现:生物多样性减少、水土流失、土地荒漠化、河口三角洲萎缩(如阿斯旺大坝对地中海的影响)。

- 洪涝灾害:

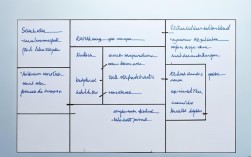

- 综合治理措施

- 工程措施:

- 防洪:修建水库、堤坝、分洪区;整治河道(裁弯取直、加固堤防)。

- 供水:跨流域调水(如南水北调)。

- 非工程措施:

- 防洪:建立洪水预警系统;拟定居民的应急撤离计划;实行防洪保险。

- 水资源管理:制定水法,实行水资源统一管理和配额制度。

- 生态措施(根本性措施):

- 水土保持:植树造林,恢复植被(尤其是中上游地区)。

- 污染治理:建设污水处理厂,推行清洁生产,减少化肥农药使用。

- 保护湿地:严禁围湖造田,退田还湖、退耕还林还草。

- 工程措施:

如何使用这份思维导图

- 构建知识框架:先理解这五个一级分支的逻辑关系,它们是河流知识的“骨架”。

- 填充细节:在每个分支下,将课本、笔记中的具体知识点、案例(如长江、尼罗河、亚马孙河等)填充进去。

- 建立联系:思考各分支之间的联系。“河流地貌”是“外力作用”的结果;“河流问题”与“人类活动”密切相关;“水文特征”由“补给类型”决定。

- 对比分析:对比不同河流(如长江与黄河,亚马孙河与刚果河)的水文特征、补给类型、面临问题,加深理解。

- 结合地图:在图上找到重要的河流,分析其流经地形区、气候区,从而判断其水系、水文特征和开发利用方向。

希望这份思维导图能帮助你系统地掌握高中地理中的河流知识!