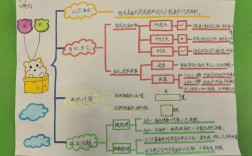

描写人物的思维导图是一种系统化的工具,帮助创作者从多个维度构建立体、鲜活的人物形象,它通过分层分类的方式,将人物的核心要素拆解为可扩展的分支,确保人物塑造的逻辑性和完整性,以下从基础框架、核心要素、动态发展、细节填充及实践应用五个层面展开详细说明。

基础框架搭建

思维导图的基础框架通常以“人物”为中心,向外延伸出一级分支,包括基础设定、内在特质、外在表现、社会关系、核心冲突五大模块,每个一级分支下可设二级分支,基础设定”可细分为姓名、年龄、性别、职业、成长背景等;“内在特质”可包含性格、价值观、动机、恐惧等,这种结构化设计能避免创作时遗漏关键信息,同时保持各要素间的关联性,职业(基础设定)可能直接影响价值观(内在特质),而价值观又决定其社会关系中的互动模式。

核心要素细化

- 基础设定:需明确人物的基本信息,如姓名的寓意、年龄对应的人生阶段、职业的社会属性等,一名战地记者(职业)的年龄设定为35岁,暗示其既有丰富经验又面临职业倦怠,这种矛盾可成为后续情节的铺垫。

- 内在特质:性格是核心中的核心,可通过“特质组合”避免扁平化,人物同时具备“勇敢”和“怯懦”两面,在特定情境下(如保护他人时勇敢,面对情感时怯懦),使行为更具真实感,价值观和动机则需与背景故事绑定,如“童年贫困”可能导致“追求财富”的动机,进而影响其人生选择。

- 外在表现:包括外貌、语言、行为习惯等,外貌描写需避免堆砌形容词,而是通过特征反映性格,如“磨损的钢笔”暗示其文人气质或节俭习惯;语言风格可设计口头禅或特定用词,增强辨识度;行为习惯则可通过“紧张时转笔”“思考时踱步”等细节展现内心状态。

- 社会关系:人物与他人的关系网是塑造其社会性的关键,需明确与家人、朋友、对手的互动模式,与母亲关系疏离”可能导致其在亲密关系中回避情感,这种关系可成为推动情节发展的潜在线索。

- 核心冲突:包括内在冲突(如欲望与道德的矛盾)和外在冲突(如与环境、他人的对抗),冲突的强度和类型决定了人物的成长弧光,理想主义者在现实中的妥协”可形成从“激进”到“成熟”的转变。

动态发展与逻辑闭环

思维导图需体现人物的“成长性”,即通过事件推动人物变化,可设置“关键事件”节点,标注在不同阶段对人物的影响。“失业事件”可能使其价值观从“追求成功”转向“重视家庭”,这种变化需在前文埋下伏笔(如“忽视家庭”的行为),形成逻辑闭环,人物的“秘密”或“创伤”可作为隐藏分支,在适当时机揭示,增强故事的张力。

细节填充与感官描写

细节是人物立体的关键,可通过表格整理感官相关元素,

| 感官类型 | 细节示例 | 作用 |

|--------------|-------------------------------|------------------------------|

| 视觉 | 左眼下方有颗泪痣 | 增加辨识度,暗示敏感性格 |

| 听觉 | 说话时有轻微沙哑 | 暗示过往吸烟或经历过创伤 |

| 嗅觉 | 常用柑橘味香水 | 体现开朗或掩盖自卑的心理 |

| 触觉 | 手指有薄茧(长期练琴) | 反映其艺术追求或自律性格 |

这些细节需与人物特质关联,避免孤立存在。“柑橘味香水”若用于一个表面开朗但内心自卑的人物,可形成“用气味掩盖不安”的隐喻。

实践应用与案例

以虚构人物“林默”为例,其思维导图的部分分支如下:

- 基础设定:28岁,女性,古籍修复师

二级分支:成长于单亲家庭,母亲是图书馆管理员(影响其对书籍的热爱)

- 内在特质:内向、细致、怀旧

二级分支:价值观“守护传统”,动机“通过修复物品寻找情感寄托”

- 核心冲突:内在“渴望社交”与外在“恐惧亲密”的矛盾

关键事件:修复一本破损的日记,发现与母亲相关的秘密,最终释怀

通过这样的导图,林默的形象从“安静的书呆子”转变为“有创伤但努力疗愈的复杂个体”,其行为逻辑(如拒绝社交却主动修复日记)也更具说服力。

FAQs

Q1:如何避免人物塑造同质化?

A1:在思维导图中加入“独特矛盾点”,例如让“善良”与“冷漠”共存——人物对陌生人慷慨,但对家人疏离,这种反差能打破刻板印象,通过“非常规细节”增强辨识度,如“数学家热爱烹饪”或“军人害怕蝴蝶”,打破职业与性格的固定关联。

Q2:思维导图是否需要随情节调整?

A2:是的,人物塑造应与情节发展同步,当情节推动人物经历重大事件(如背叛、失败)时,需在导图中更新其“内在特质”和“核心冲突”,原本“乐观”的人物遭遇变故后,可新增“怀疑主义”的分支,并标注转变节点,确保人物成长符合故事逻辑。