思维方式的总结是对人类认知模式、分析路径和决策逻辑的系统梳理,它揭示了人们在面对问题时如何思考、如何处理信息、如何得出结论的内在规律,思维方式不仅是个体智力活动的核心,也是群体文化和社会发展的重要推动力,从哲学到科学,从艺术到商业,不同的思维方式塑造了人类文明的多样性和进步性。

思维方式可以从多个维度进行分类,从逻辑结构来看,可分为线性思维与非线性思维,线性思维强调因果关系的连贯性,如同链条般一步步推导结论,常用于数学证明和工程规划;非线性思维则注重跳跃性和发散性,能够打破常规,在看似无关的事物间建立联系,创新思维和艺术创作多依赖于此,从认知深度来看,可分为表层思维与深层思维,表层思维关注现象和直接结果,快速但可能片面;深层思维则探究本质和根本原因,虽然耗时但更具洞察力,例如在医学诊断中,医生不仅要看到症状(表层),还要分析病因(深层),从信息处理方式来看,可分为归纳思维与演绎思维,归纳思维从具体案例中总结普遍规律,如市场调研通过消费者行为推断需求趋势;演绎思维则从普遍原理推导具体结论,如法律依据条款判决案件。

思维方式的形成受多种因素影响,首先是知识结构,个体的专业背景和学习经历决定了其思维的“工具箱”,科学家擅长逻辑推理,艺术家偏爱形象联想,其次是文化背景,东方文化整体思维强调和谐与平衡,西方文化分析思维注重个体与对立,这种差异在管理哲学中尤为明显,前者追求团队共识,后者重视明确分工,再次是思维习惯,长期重复的思考模式会形成路径依赖,既提高效率也可能导致思维固化,突破这种依赖需要刻意练习和多元刺激。

优化思维方式是提升认知能力的关键,培养批判性思维,对信息保持质疑态度,区分事实与观点,避免被偏见或误导影响判断,训练系统性思维,将问题置于整体框架中分析,理解各要素间的相互作用,例如在环保政策制定中,需兼顾经济、社会、生态等多维度影响,增强元认知能力,即对自身思维过程的反思,意识到自己的思维局限并主动调整,如通过写作或讨论梳理思路,发现逻辑漏洞,跨界学习也能丰富思维方式,接触不同领域的知识能打破思维壁垒,例如将生物学中的“共生”概念应用于企业管理,可能催生新的协作模式。

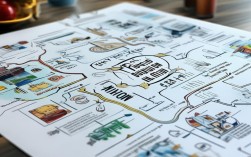

在实践应用中,思维方式的选择需根据具体情境灵活调整,面对复杂问题时,可能需要综合运用多种思维:先用发散思维提出多种可能性,再用收敛思维筛选方案,最后通过实践思维验证效果,例如在产品设计中,团队通过头脑风暴(发散思维)产生创意,通过用户需求分析(收敛思维)确定方向,通过原型测试(实践思维)优化产品,这种组合思维能够兼顾创新与可行性,是解决现代复杂问题的有效路径。

相关问答FAQs:

-

问:如何培养创新思维?

答:培养创新思维需要打破思维定式,具体方法包括:多角度思考问题(如逆向思考、类比思考),接触多元知识领域(如学习艺术、历史等非专业内容),进行跨界交流(与不同背景的人合作),以及容忍失败(将错误视为学习机会),保持好奇心和开放心态,对日常事物多问“为什么”,也能激发创新灵感。 -

问:线性思维和系统思维有什么区别?

答:线性思维聚焦于单一因果链,认为原因和结果一一对应,强调步骤的先后顺序,因为A所以B”的直接推导;系统思维则强调整体性和动态性,认为事物由多个相互关联的要素组成,变化会通过反馈循环影响整体,例如分析经济政策时,需考虑其对就业、消费、产业等多方面的连锁反应,线性思维适合简单问题,系统思维更适合复杂场景。