沈阳思维,作为一种植根于东北老工业基地土壤的独特思维方式,融合了历史积淀、地域文化与时代发展的多重特质,展现出既务实坚韧又开放包容的复合型特质,这种思维的形成,既与沈阳作为“共和国工业长子”的辉煌历史密不可分,也折射出在市场经济转型与振兴东北战略背景下的自我革新。

从历史维度看,沈阳思维带有鲜明的工业文明烙印,计划经济时代,沈阳承担着国家重工业布局的核心任务,形成了“全国支援东北,东北支援全国”的使命意识,这种背景下,沈阳人普遍具备较强的集体主义观念和系统化思维,习惯从全局角度规划问题,注重逻辑严谨与执行效率,例如在装备制造领域,从研发到生产的全链条协作,培养了“螺丝钉精神”与“工匠精神”的统一,既强调个体精准,也重视整体协同,这种特质延续至今,成为沈阳发展先进制造业、推动产业升级的思维基础。

地域文化方面,沈阳地处东北亚经济圈腹地,多民族聚居与移民城市的历史,塑造了其豪爽直率、兼容并蓄的性格底色,不同于南方商业文化的精于算计,沈阳思维更注重“情义为先”的交往逻辑,在商业合作中往往重视长期信任而非短期利益,作为东北地区的交通枢纽与商贸中心,沈阳历史上就是南北文化、中外交流的节点,这种开放性使其在面对新事物时,既能保持本土特色,又能快速吸收外部经验,近年来,沈阳在数字经济、文化创意等领域的突破,正是这种包容性思维的现实体现。

在时代转型中,沈阳思维展现出“破立并举”的革新意识,面对“东北现象”的挑战,沈阳没有固守传统工业路径,而是主动拥抱变革:通过“工业4.0”改造推动老牌国企智能化升级,如华晨宝马铁西工厂的“黑灯工厂”模式,将传统制造优势与数字化技术结合;大力发展新兴产业,建设中德产业园、自贸区等开放平台,吸引高端要素集聚,这种“老工业基地+新动能”的融合思维,体现了沈阳在守正创新中的实践智慧——既尊重历史积淀的产业基础,又敢于打破路径依赖,探索转型新路径。

沈阳思维还蕴含着强烈的民生导向,作为人口超千万的特大城市,沈阳始终将“解决群众急难愁盼”作为政策出发点,从老旧小区改造、供暖系统升级到营商环境优化,均体现出“以人民为中心”的发展逻辑,这种务实作风,既是对“东北振兴”国家战略的积极响应,也是城市治理现代化的内在要求。

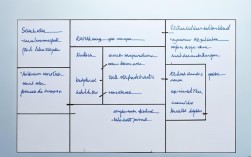

| 沈阳思维的核心维度 | 具体表现 | 现实案例 |

|---|---|---|

| 历史积淀的工业思维 | 集体主义、系统化协作、工匠精神 | 沈阳机床集团的技术攻关、中车沈阳公司的轨道交通全产业链布局 |

| 地域文化的包容性特质 | 情义为先的交往逻辑、南北文化融合、开放吸收 | 沈阳老边饺子馆的传统工艺创新、刘老根大舞台的曲艺现代化表达 |

| 时代转型的革新意识 | 守正创新、产业融合、开放合作 | 中德产业园的“德国技术+沈阳制造”模式、浑南新区的数字经济集群建设 |

| 民生导向的务实作风 | 问题导向、政策落地、群众需求优先 | 沈阳“幸福沈阳”共同行动、12345政务服务热线的“接诉即办”机制 |

相关问答FAQs

Q1:沈阳思维与东北其他城市思维有何异同?

A1:相同点在于均受老工业基地历史影响,具备集体主义与务实特质;不同点在于沈阳作为区域中心城市,其开放性与创新意识更为突出,例如在吸引外资、发展新兴产业方面走在东北前列,同时因多民族聚居文化,包容性更强,而哈尔滨的俄式文化影响、长春的汽车产业特色也形成了各自的思维侧重。

Q2:沈阳思维对当代青年创业有何启示?

A2:沈阳思维中的“系统化协作”与“工匠精神”启示青年创业者注重产业链整合与产品精细化;“破立并举”的革新意识鼓励打破传统行业壁垒,结合本地产业基础(如装备制造、农产品加工)进行模式创新;而“情义为先”的交往逻辑则强调在商业合作中建立长期信任,可通过抱团发展形成创业生态,如沈阳“创客空间”的集群化实践。