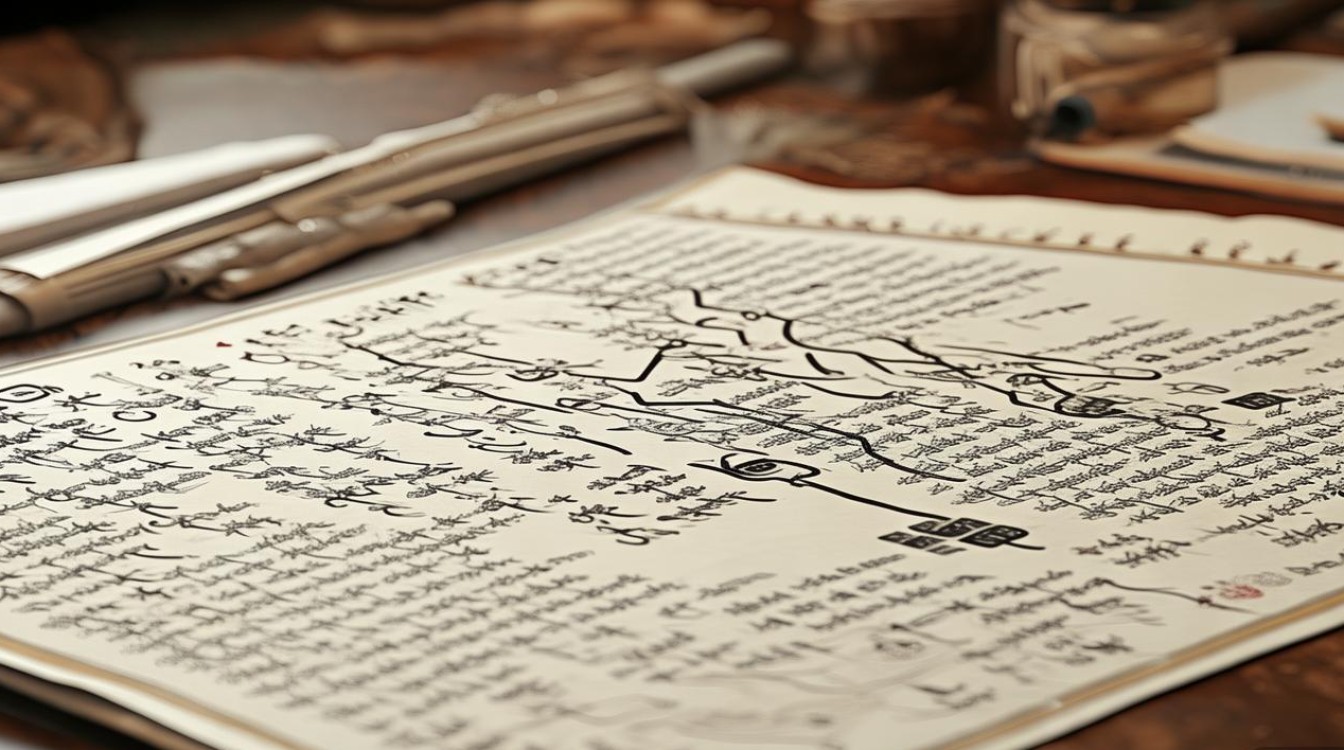

《归去来兮辞》是陶渊明辞官归隐的宣言书,其核心情感与思想可通过思维导图的多维度解析深入理解,导图以“归去来兮”为情感主线,辐射出“归隐原因”“归隐行动”“归隐感悟”三大主干,每个主干又延伸出具体分支,共同构建出陶渊明精神世界的图谱。

在“归隐原因”主干下,分支包括“社会环境”与“个人追求”,社会环境层面,陶渊明身处东晋末年,门阀制度腐朽,官场黑暗,“密网裁而鱼骇,宏罗制而鸟惊”,他对“为五斗米折腰”的官场生活极度厌恶,认识到“寓形宇内复几时,曷不委心任去留”的虚无,个人追求层面,他深受道家思想影响,向往“质性自然,非矫厉所得”的生活,田园的“暧暧远人村,依依墟里烟”成为精神寄托,认为“富贵非吾愿,帝乡不可期”,唯有归隐方能守“守拙归园田”的本真。

“归隐行动”主干以“归途”“家居”“交游”为分支,动态展现了归隐后的生活图景,归途上,“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”传递出挣脱束缚的轻快,“恨晨光之熹微”则凸显归心似箭的急切,家居生活中,“引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜”的闲适,“农人告余以春及,将有事于西畴”的劳作,体现了他“既自以心为形役,奚惆怅而独悲”的解脱与充实,交游方面,“悦亲戚之情话,乐琴书以消忧”的淡然,“登东皋以舒啸,临清流而赋诗”的洒脱,展现了他与自然、亲友和谐共处的理想状态。

“归隐感悟”主干是全文的思想升华,包含“生命哲思”与“终极追求”两个分支,生命哲思上,陶渊明从“寓形宇内复几时”的短暂中,悟出“曷不委心任去留”的超脱,他否定“富贵”“帝乡”等世俗追求,转而拥抱“乐夫天命复奚疑”的顺其自然,终极追求层面,他将田园视为精神家园,“怀良辰以孤往,或植杖而耘耔”的孤独中蕴含着对自由的坚守,“聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑”则体现了他与天地精神往来的宇宙意识,这种追求超越了个人悲喜,达到了物我两忘的境界。

通过思维导图的梳理,可清晰看到《归去来兮辞》的情感逻辑:因厌恶官场而归隐,因归隐而体验生活,因体验生活而悟得生命真谛,陶渊明的归隐并非消极避世,而是对“自然”与“本真”的主动选择,其思想内核对后世文人影响深远,成为中国古代隐逸文化的典范。

相关问答FAQs

Q1:《归去来兮辞》中“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”运用了什么手法?有何深意?

A:此句运用了托物言志的手法。“云无心出岫”象征诗人自己辞官归隐的随意与自然,无刻意追求之意;“鸟倦飞知还”则比喻诗人对田园生活的眷恋与回归,如同飞倦的鸟儿渴望归巢,深意在于,陶渊明以自然景物自比,将抽象的归隐情感具象化,既表达了对官场束缚的厌倦(“无心”),也强化了对归隐生活的坚定(“知还”),体现了“自然”是其精神追求的核心。

Q2:陶渊明在《归去来兮辞》中如何体现“乐天知命”的思想?

A:“乐天知命”的思想主要体现在对生命自然的接纳与顺应,文中“聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑”直接点明,诗人认为生命应顺应自然变化(“乘化”),不必为生死、得失而焦虑,对命运(“天命”)抱持坦然与乐观(“乐夫”)。“曷不委心任去留”“乐琴书以消忧”等句,也体现了他放下执念、随遇而安的生活态度,这种态度不是消极妥协,而是在认清生活本质后主动选择的豁达,是“乐天知命”的生动实践。