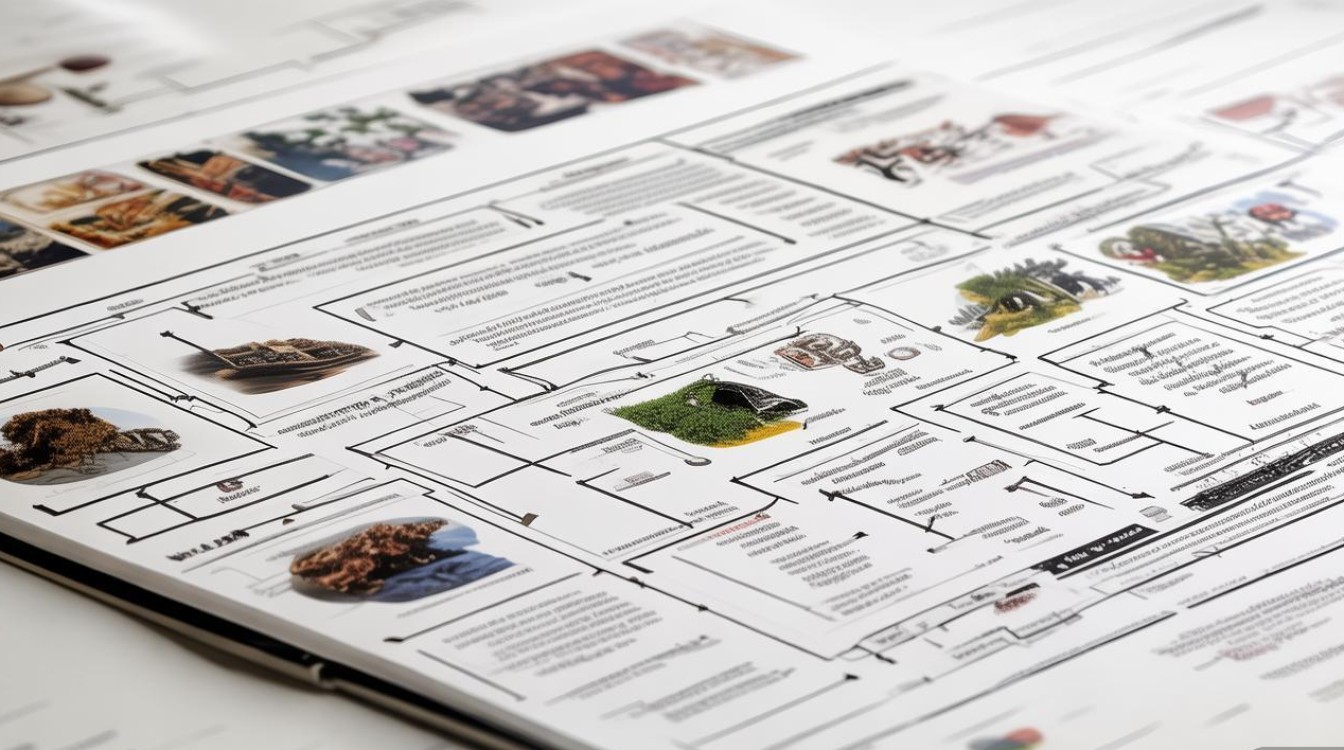

高中历史必修三思维导图

中心主题:中国传统文化主流思想的演变与近代中国的思想解放潮流

第一单元:中国传统文化主流思想的演变

核心脉络: 百家争鸣(源头) → 儒家思想成为正统(汉代) → 儒家思想的新发展(宋明理学) → 儒家思想的批判与继承(明清)

百家争鸣 (春秋战国时期)

- 背景:

- 经济: 井田制瓦解,封建经济兴起。

- 政治: 周王室衰微,诸侯争霸,阶级关系变动。

- 阶级: “士”阶层崛起,并受到诸侯国重用。

- 文化: 学在官府局面被打破,私学兴起。

- 主要流派及主张:

- 儒家 (孔子、孟子、荀子)

- 核心思想: “仁”与“礼” (仁者爱人,克己复礼)

- 政治主张: 为政以德 (德治)、仁政 (孟子)、民贵君轻 (孟子)

- 教育主张: 有教无类、因材施教

- 人性论: 性善论 (孟子)、性恶论 (荀子)

- 道家 (老子、庄子)

- 核心思想: “道”是宇宙万物的本源;“无为而治”

- 政治主张: 无为而治、小国寡民

- 哲学思想: 辩证法思想 (祸福相依);追求精神自由

- 法家 (韩非子)

- 核心思想: 法、术、势相结合

- 政治主张: 历史是向前发展的 (“世异则事异,事异则备变”);君主专制中央集权;严刑峻法

- 特点: 实用主义,为专制主义中央集权理论奠定基础

- 墨家 (墨子)

- 核心思想: “兼爱”、“非攻”

- 其他主张: 尚贤、节俭

- 儒家 (孔子、孟子、荀子)

- 影响:

- 中国思想文化史上第一次思想解放运动。

- 奠定了中国传统文化体系的基础。

- 儒家思想在后世影响最为深远,但法家思想在秦朝被采纳。

儒家思想的兴起与发展 (汉代)

- 背景:

- 汉初:经济凋敝,采用“无为而治”的道家思想 (黄老之学)。

- 汉武帝时期:国力强盛,为加强中央集权,需要新的思想理论。

- 核心事件:董仲舒的新儒学

- 思想主张:

- “罢黜百家,独尊儒术”: 将儒家思想确立为正统思想。

- “天人感应”: 将儒学神学化,为皇权披上神圣外衣。

- “三纲五常”: 提出了一套以“君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲”为核心的伦理纲常,成为封建社会的基本道德规范。

- 影响:

- 儒家思想成为正统思想,从此在中国传统文化中占据主导地位。

- 儒家教育官方化和制度化 (太学设立)。

- 儒家思想与政治相结合,成为维护封建统治的工具。

- 思想主张:

儒家思想的成熟与深化 (宋明理学)

- 背景:

- 魏晋南北朝:佛教、道教广泛传播,冲击儒学地位。

- 唐朝:三教合一趋势明显。

- 宋代:为巩固统治,儒学者吸收佛、道思想,进行改造。

- 两大流派:

- 程朱理学 (北宋二程 + 南宋朱熹)

- 核心思想:

- “理”是宇宙万物的本源 (理在物先): 客观唯心主义。

- “格物致知”: 通过探究万物,来认识“理”。

- “存天理,灭人欲”: 强调道德自律和伦理规范。

- 地位: 南宋后成为官方哲学,明清科举考试内容。

- 核心思想:

- 陆王心学 (南宋陆九渊 + 明代王阳明)

- 核心思想:

- “心即理也”: “理”存在于心中,是主观唯心主义。

- “致良知”: 强调内心的道德判断和自觉。

- “知行合一”: 强调理论和实践的统一。

- 特点: 简化了繁琐的经书,更强调内心的力量。

- 核心思想:

- 程朱理学 (北宋二程 + 南宋朱熹)

- 影响:

- 理学是宋明时期的儒学主流,具有双重性。

- 积极: 强调道德自觉,塑造中华民族的性格。

- 消极: “存天理,灭人欲”的思想,压抑人性,束缚思想。

儒家思想的批判与继承 (明清之际)

- 背景:

- 政治上:君主专制空前强化,社会矛盾尖锐。

- 经济上:商品经济发展,资本主义萌芽出现。

- 思想上:理学僵化,束缚思想。

- 主要思想家:

- 李贽 (明末)

- 核心思想: “咸以孔子之是非为是非,未尝有新耳。” (反对以孔子是非为标准);抨击封建礼教和等级制度;肯定人的私欲。

- 地位: 早期民主思想的启蒙者。

- 黄宗羲 (明末清初)

- 核心思想: “天下为主,君为客” (批判君主专制);提出“天下之法”取代“一家之法”。

- 影响: 对近代反专制思想产生重要影响。

- 顾炎武 (明末清初)

- 核心思想: “天下兴亡,匹夫有责”;主张“经世致用”,反对空谈理学。

- 影响: 开启朴实学风的先河。

- 王夫之 (明末清初)

- 核心思想: “气者,理之依也” (唯物主义);“理在气中”;批判君主专制。

- 李贽 (明末)

- 共同特点:

- 批判君主专制。

- 重视手工业和商业,主张“经世致用”。

- 思想活跃,具有早期启蒙色彩。

- 影响:

- 对传统儒学进行反思,具有解放思想的进步意义。

- 没有形成完整的理论体系,未能动摇封建统治的思想基础。

第二单元:近代中国的思想解放潮流

核心脉络: 器物层面 (学习西方技术) → 制度层面 (学习西方制度) → 文化思想层面 (学习西方思想,掀起新文化运动)

“开眼看世界” (鸦片战争后)

- 背景: 鸦战争失败,民族危机加深。

- 代表人物:

- 林则徐: 近代中国“开眼看世界”的第一人,编译《四洲志》。

- 魏源: 编撰《海国图志》,提出“师夷长技以制夷”的思想。

- 影响: 冲击了“天朝上国”的观念,开始学习西方。

中体西用 (洋务运动时期)

- 背景: 第二次鸦片战争后,内忧外患加剧。

- 核心思想: “中学为体,西学为用” (以中国封建纲常伦理为根本,以西方先进技术为手段)。

- 实践: 洋务运动 (创办近代工业、建立新式海陆军、新式学堂)。

- 评价:

- 积极: 引进了西方先进技术,客观上刺激了中国民族资本主义的产生,是中国近代化的开端。

- 局限: 只学技术,不变制度,最终失败。

维新变法思想 (19世纪末)

- 背景: 甲午战争失败,民族危机空前严重。

- 代表人物及主张:

- 早期维新派 (王韬、郑观应): 不仅学习技术,还要学习西方政治制度 (君主立宪)。

- 康有为、梁启超:

- 康有为: 著《新学伪经考》《孔子改制考》,将西方政治学说与中国传统儒家思想相结合,为变法提供理论依据。

- 梁启超: 发表《变法通议》,主张“伸民权”、“设议院”,变法图存。

- 谭嗣同: 著《仁学》,批判君主专制,激进维新。

- 严复: 译《天演论》,用“物竞天择,适者生存”进化论思想,唤醒国人救亡图存。

- 实践: 戊戌变法 (百日维新)。

- 影响:

- 思想上:是一次思想启蒙运动,大大促进了中国人民的觉醒。

- 政治上:是一次失败的资产阶级改良运动。

资产阶级革命思想 (20世纪初)

- 背景: 戊戌变法失败,清政府成为“洋人的朝廷”。

- 核心思想: 孙中山的“三民主义”

- 民族主义 (驱除鞑虏,恢复中华): 反对满洲贵族的统治。

- 民权主义 (创立民国): 推翻君主专制,建立资产阶级共和国。

- 民生主义 (平均地权): 核心是“土地国有”,反对封建土地所有制。

- 实践: 辛亥革命,推翻了清王朝,结束了两千多年的封建君主专制制度。

- 评价:

- 积极: 是中国近代一次伟大的资产阶级民主革命。

- 局限: 没有彻底的反帝反封建纲领,没有发动群众,革命成果最终被袁世凯窃取。

新文化运动 (民国初年)

- 背景:

- 政治上:袁世凯复辟帝制,尊孔复古逆流涌动。

- 经济上:民族资本主义进一步发展。

- 思想上:辛亥革命后,民主共和观念深入人心,但袁世凯的行径让人们认识到必须进行思想革命。

- 旗帜: “民主” (德先生) 与 “科学” (赛先生)。

- 主要阵地: 《新青年》杂志。

- 代表人物: 陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等。

- 口号: “打倒孔家店”。

- 具体主张:

- 文学革命: 胡适提倡白话文,反对文言文;鲁迅发表《狂人日记》,批判封建礼教。

- 思想革命: 猛烈抨击以孔子和儒家学说为代表的旧文化、旧思想。

- 影响:

- 积极:

- 是一次伟大的思想解放运动,动摇了封建思想的统治地位。

- 马克思主义开始在中国传播,为五四运动和中国共产党的成立奠定了思想基础。

- 局限: 对东西方文化存在绝对肯定或绝对否定的偏向。

- 积极:

马克思主义在中国的传播 (五四运动后)

- 背景:

- 新文化运动解放了思想。

- 十月革命一声炮响,给中国送来了马克思主义。

- 五四运动促进了马克思主义与工人运动的结合。

- 过程:

- 早期传播者: 李大钊 (中国第一个马克思主义者)。

- 广泛传播: 五四运动后,马克思主义成为思潮主流。

- 影响:

- 为中国革命提供了新的理论武器。

- 中国共产党诞生,中国革命面貌焕然一新。

总结与启示

- 继承与发展: 中国传统文化思想(尤其是儒家思想)是源流,近代思想解放是在对其批判继承的基础上,不断吸收外来思想的动态过程。

- 探索与选择: 近代中国对救国道路的探索,经历了从器物到制度再到文化的层层递进,最终选择了马克思主义,这是历史的必然。

- 民族与时代: 每一次思想解放浪潮,都与当时面临的民族危机和社会问题紧密相连,体现了强烈的时代感和使命感。

希望这份思维导图能帮助你更好地梳理和掌握必修三的知识脉络!