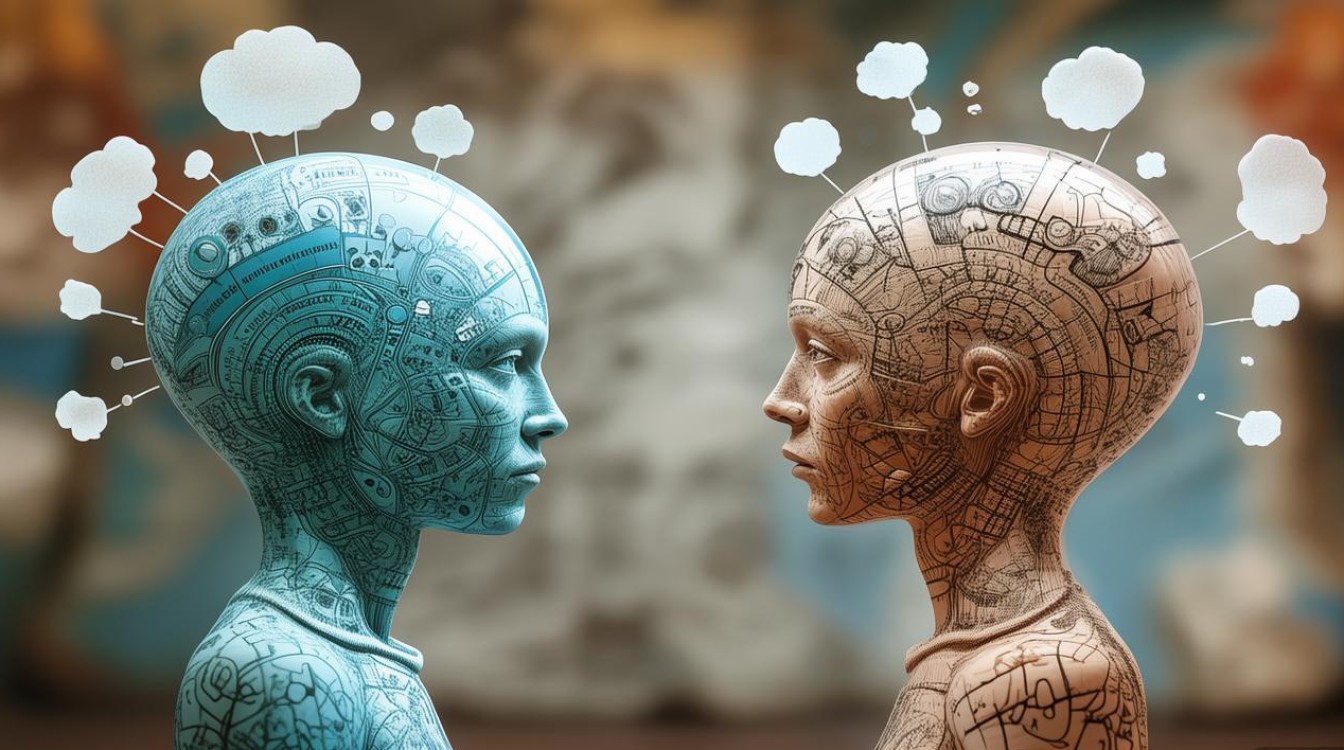

下面我将从多个维度,系统地阐述思维方式的差异。

核心思维模式:分析性思维 vs. 整体性思维

这是由社会心理学家理查德·尼斯贝特提出的著名理论,深刻地东西方文化差异。

| 维度 | 分析性思维 | 整体性思维 |

|---|---|---|

| 起源与文化 | 主要源于古希腊哲学、科学革命和启蒙运动,是西方文化(尤其是北美和西欧)的主流。 | 根植于古代道家、儒家思想,强调和谐与关系,是东亚文化(中国、日本、韩国等)的主流。 |

| 核心关注点 | 关注物体本身,将世界看作是独立的、分离的实体,倾向于将事物从背景中分离出来,研究其内在的属性和规律。 | 关注事物间的关系,将世界看作是一个相互关联的、动态的网络,事物与其所处的背景密不可分。 |

| 类比 | 像一台照相机,对焦于一个主体,虚化背景。 | 像一幅水墨画,注重留白和意境,前景、中景、背景融为一体,相互映衬。 |

| 具体表现 | - 归类:喜欢将事物分门别类,定义其本质。 - 逻辑推理:偏好形式逻辑,如三段论(A=B, B=C, 所以A=C)。 - 规则导向:相信普适的、放之四海而皆准的规律和规则。 |

- 关联性:倾向于寻找事物之间的联系和相似性。 - 辩证思维:接受矛盾和变化,认为事物在阴阳、矛盾中发展和转化。 - 情境依赖:决策和判断高度依赖于具体情境,而非抽象规则。 |

例子:

- 归因方式:西方人看到一个人行为异常,可能会归因于其内在的、稳定的性格特质(“他就是个怪人”),而东亚人更可能归因于外在的、情境的因素(“他今天是不是遇到什么烦心事了?”)。

- 科学研究:西方科学家倾向于寻找一个单一的“病因”,而中医则强调“辨证施治”,考虑人体内部各脏腑之间以及人与自然环境的整体平衡。

决策与解决问题模式:逻辑导向 vs. 关系导向

这个维度关注的是我们如何做出选择和应对挑战。

| 维度 | 逻辑导向 | 关系导向 |

|---|---|---|

| 决策依据 | 事实、数据和规则,追求客观、理性和最优解,决策过程是“对事不对人”。 | 人情、面子和和谐,决策会考虑对人际关系网络的影响,追求“大家好”的平衡结果。 |

| 沟通方式 | 直接、明确,认为清晰的表达是高效和尊重的表现,习惯于“开门见山”。 | 委婉、含蓄,直接拒绝或批评可能会“丢面子”或破坏关系,习惯于“看懂空气”,言外之意比字面意思更重要。 |

| 冲突处理 | 直面冲突,认为冲突是解决问题的正常环节,通过辩论和谈判达成共识。 | 避免冲突,公开的冲突被视为破坏和谐的“不吉利”行为,倾向于通过第三方调解或私下沟通来解决。 |

例子:

- 会议讨论:在一家美式公司,会议上可以公开反对老板的观点,只要你的论据充分,而在一家中式企业,当众反对上司可能会被视为“不尊重”,更常见的做法是会后私下沟通。

- 拒绝请求:西方人可能会直接说“No, I can't help you.”(不行,我帮不了你),而东亚人可能会说“我试试看”或“这个有点困难”,这是一种委婉的拒绝,既表达了立场,又给对方面子。

对时间的感知:线性时间观 vs. 灵活性时间观

这个维度描述了我们如何看待时间的流逝和规划。

| 维度 | 线性时间观 | 灵活性时间观 |

|---|---|---|

| 核心概念 | 时间是一条直线,从过去流向未来,是有限的、宝贵的资源,时间是“可以被管理”的。 | 时间是弹性的、可伸缩的,更像一个循环,强调“当下”和“缘分”。 |

| 具体表现 | - 守时:严格遵守时间表,迟到被视为极不尊重。 - 单任务:倾向于一次只做一件事,追求效率。 - 长期规划:习惯于制定详细的5年、10年计划。 |

- 时间相对灵活:约会或会议的“开始时间”是一个大致的区间,人情关系比时间表更重要。 - 多任务:可以同时处理多项事务。 - 随遇而安:更看重即兴发挥和当下的感受,对长期计划不那么执着。 |

例子:

- 商务约会:德国人开会,时间一到必须开始,时间一到也必须结束,而在一些拉丁美洲或中东国家,商务洽谈开始时间可能延迟很久,因为建立个人关系(聊天、喝咖啡)比准时开始更重要。

- 生活态度:“时间就是金钱”是线性时间观的典型口号,而“船到桥头自然直”则体现了灵活性时间观。

对自我的认知:独立型自我 vs. 互依型自我

这个维度是我们如何看待自己与他人的关系。

| 维度 | 独立型自我 | 互依型自我 |

|---|---|---|

| 自我定义 | 自我是独立的、自主的实体,核心是“我”的内在特质、思想、感受和成就,强调个人权利和自由。 | 自我是嵌入在关系网络中的角色,核心是“我”与家人、朋友、同事等社会角色的关系,强调集体责任和义务。 |

| 行为动机 | 追求个人目标和独特性,希望“脱颖而出”(Stand out)。 | 追求融入集体和和谐,希望“合群”(Fit in)。 |

| 情绪表达 | 表达个人情绪被认为是健康的、真诚的。 | 克制个人情绪以维护群体和谐,有时会被认为是成熟的表现。 |

例子:

- 生日派对:西方孩子的生日派对上,主角是过生日的孩子,他会收到礼物并成为焦点,而在中国,孩子的生日宴更像是家庭和亲友的聚会,主角是“大家”一起庆祝这个日子。

- 选择职业:独立型自我更可能根据个人兴趣和价值观选择职业,互依型自我则会更多地考虑父母的期望、家庭的声誉和社会的认可。

总结与启示

思维方式的差异没有绝对的好坏之分,它们只是适应不同社会文化环境的产物。

- 分析性思维在科学、技术创新和建立高效的法律、商业体系方面优势明显。

- 整体性思维在处理复杂的人际关系、维护社会和谐以及在需要宏观把握的领域(如战略规划)中更具优势。

理解这些差异的意义在于:

- 增进自我认知:了解自己主导的思维方式是什么,可以帮助我们理解自己的行为模式和决策逻辑。

- 促进跨文化沟通:在与不同文化背景的人交往时,能够理解对方行为背后的思维逻辑,减少误解和冲突,知道对方是“关系导向”的,就不会简单地将其“委婉”理解为“不诚实”。

- 提升团队协作:在多元化的团队中,能够欣赏和整合不同思维方式的优点,从而做出更全面的决策。

- 避免刻板印象:认识到这些是“趋势”而非“绝对”,每个人都是独特的,是多种思维方式的混合体,避免用文化标签去定义个体。

一个理想的思维方式或许是能够灵活切换:在需要逻辑和效率时,运用分析性思维;在需要处理人际关系和复杂情境时,运用整体性思维,这种“思维的二元性”或“多元智能”是现代人适应复杂世界的关键能力。