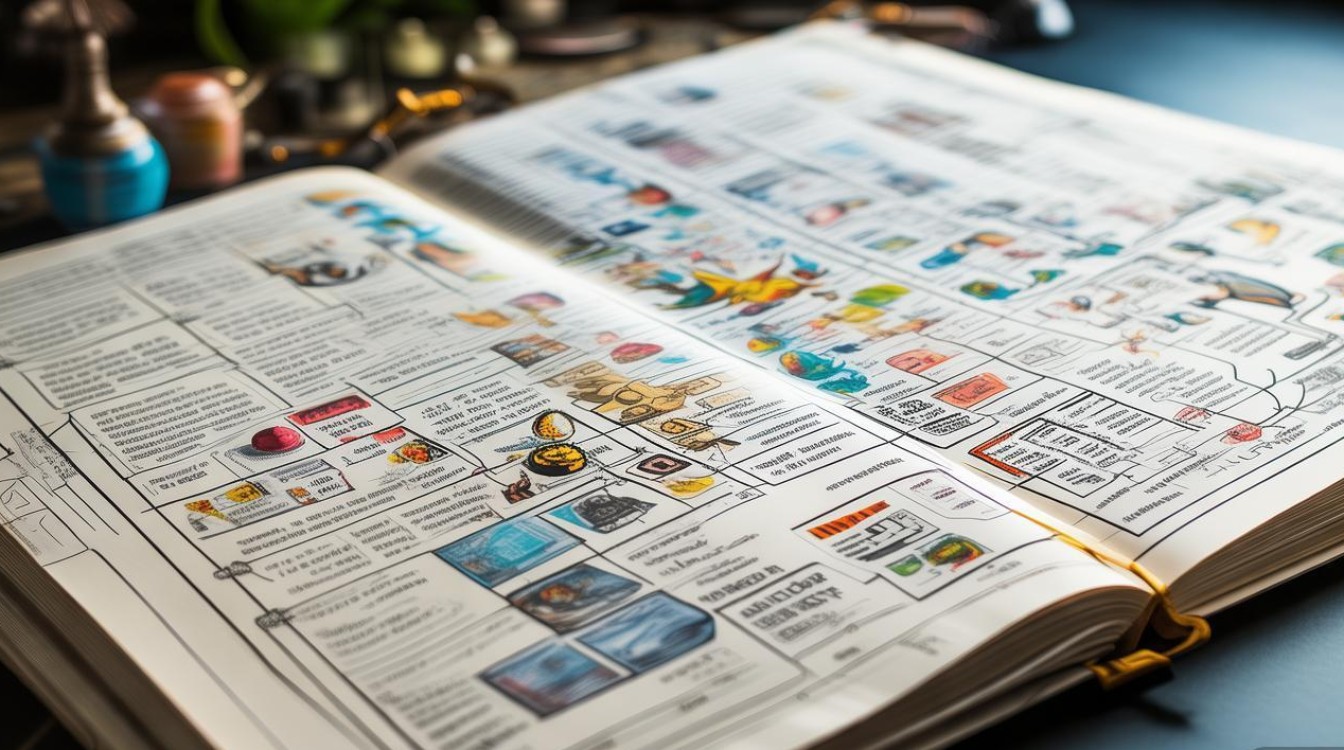

八年级上册科学(核心知识)思维导图

中心主题:八年级上册科学

第一单元:运动和力

-

1 运动的描述

- 参照物

- 定义:被选作标准的物体。

- 特点:任意性,但一旦选定就假定不动。

- 选择:研究地面上的物体通常选地面为参照物。

- 机械运动

- 定义:物体位置随时间的变化。

- 分类:

- 直线运动

- 曲线运动

- 运动的相对性

- 同一个物体,选择不同的参照物,运动状态可能不同。

- 经典例子:坐在行驶火车里的人,以车为参照物是静止的,以地面为参照物是运动的。

- 参照物

-

2 运动的快慢

- 速度

- 定义:表示物体运动快慢的物理量。

- 公式:

v = s / t - 单位:

- 国际单位:米/秒 (m/s)

- 常用单位:千米/小时 (km/h)

- 换算:

1 m/s = 3.6 km/h

- 分类:

- 匀速直线运动:速度大小和方向都不变的运动。

v是恒定值。 - 变速直线运动:速度大小变化的直线运动,用平均速度 (

v̄) 描述。v̄ = s_总 / t_总

- 匀速直线运动:速度大小和方向都不变的运动。

- 平均速度的测量

- 原理:

v = s / t - 工具:刻度尺(测路程s)、秒表(测时间t)。

- 注意:必须指明是哪一段路程或哪一段时间内的平均速度。

- 原理:

- 速度

-

3 力的存在

- 力的概念

- 定义:力是物体对物体的作用。

- 特点:

- 物质性:力不能脱离物体而存在。

- 相互性:一个物体对另一个物体施加力的同时,也受到另一个物体对它的力(作用力与反作用力)。

- 力的作用效果:

- 改变物体的运动状态(速度大小或方向)。

- 改变物体的形状(形变)。

- 力的三要素

- 大小、方向、作用点。

- 三要素共同决定了力的作用效果。

- 力的表示

- 力的示意图:用一根带箭头的线段表示力。

- 线段起点:作用点。

- 线段长度:力的大小(按比例标度)。

- 箭头方向:力的方向。

- 力的示意图:用一根带箭头的线段表示力。

- 力的作用是相互的

- 作用力和反作用力:大小相等、方向相反、作用在同一直线上、作用在不同物体上。

- 例子:手拍桌子,手感到疼;火箭向下喷气,向上飞行。

- 力的概念

-

4 常见的力

- 重力

- 定义:由于地球的吸引而使物体受到的力。

- 方向:竖直向下。

- 作用点:物体的重心。

- 大小:

G = mg(g ≈ 9.8 N/kg)

- 弹力

- 定义:物体发生弹性形变时,对与它接触的物体产生的力。

- 产生条件:接触、弹性形变。

- 方向:与形变方向相反。

- 应用:弹簧测力计(原理:在弹性限度内,弹簧的伸长量与受到的拉力成正比)。

- 摩擦力

- 定义:两个相互接触的物体,当它们要发生或已经发生相对运动时,在接触面上产生一种阻碍相对运动的力。

- 方向:与相对运动或相对运动趋势的方向相反。

- 产生条件:接触面粗糙、有压力、有相对运动或趋势。

- 分类:

- 静摩擦力

- 滑动摩擦力

- 影响滑动摩擦力大小的因素:

- 压力大小(压力越大,摩擦力越大)。

- 接触面的粗糙程度(接触面越粗糙,摩擦力越大)。

- 增大有益摩擦:增大压力、使接触面更粗糙。

- 减小有害摩擦:减小压力、使接触面更光滑(加润滑油)、变滑动为滚动、使接触面分离(气垫、磁悬浮)。

- 重力

-

5 力与运动

- 牛顿第一定律(惯性定律)

- 内容:一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

- 惯性:

- 定义:物体保持静止状态或匀速直线运动状态的性质。

- 惯性是物体的一种属性,一切物体在任何情况下都有惯性。

- 惯性大小只与质量有关,质量越大,惯性越大。

- 应用:解释生活中的现象(如:汽车启动/刹车时人前倾/后仰、拍掉衣服上的灰尘)。

- 力的平衡

- 平衡状态:物体处于静止状态或匀速直线运动状态。

- 平衡力:使物体处于平衡状态的几个力。

- 二力平衡

- 条件:

- 作用在同一个物体上。

- 大小相等。

- 方向相反。

- 作用在同一直线上。

- 结果:物体保持静止或匀速直线运动。

- 条件:

- 牛顿第一定律(惯性定律)

第二单元:光现象

-

1 光的传播

- 光源

- 定义:能够发光的物体。

- 分类:自然光源(太阳、星星)、人造光源(电灯、蜡烛)。

- 光在同种均匀介质中沿直线传播

- 现象:影子、日食、月食、小孔成像。

- 应用:激光准直、射击瞄准。

- 光速

- 真空中:

c ≈ 3×10^8 m/s。 - 光速是宇宙中最快的速度。

- 光在介质中的速度都小于真空中的速度。

- 真空中:

- 光源

-

2 光的反射

- 反射定律

- 三线共面:反射光线、入射光线、法线在同一平面内。

- 两线分居:反射光线和入射光线分别位于法线两侧。

- 两角相等:反射角等于入射角 (

∠r = ∠i)。

- 镜面反射与漫反射

- 镜面反射:平行光射到光滑表面,反射后仍为平行光。(如:平静的水面、镜子)

- 漫反射:平行光射到粗糙表面,反射后射向各个方向。(如:墙壁、纸张)

- 注意:无论是镜面反射还是漫反射,都遵循反射定律,我们能从不同方向看到本身不发光的物体,是因为发生了漫反射。

- 平面镜成像

- 特点:

- 正立的虚像。

- 像与物大小相等。

- 像与物到镜面的距离相等。

- 像与物关于镜面对称。

- 应用:成像、改变光路(潜望镜)。

- 特点:

- 球面镜

- 凸面镜:对光线有发散作用,成正立、缩小的虚像,应用:汽车后视镜、街头拐弯处的反光镜。

- 凹面镜:对光线有会聚作用,应用:太阳灶、手电筒反射面、天文望远镜。

- 反射定律

-

3 光的折射

- 折射现象:光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折的现象。

- 折射规律

- 三线共面:折射光线、入射光线、法线在同一平面内。

- 两线分居:折射光线和入射光线分别位于法线两侧。

- 两角关系:

- 光从空气斜射入水/玻璃中,折射角小于入射角。

- 光从水/玻璃斜射入空气中,折射角大于入射角。

- 光垂直射入界面,传播方向不改变(折射角=入射角=0°)。

- 生活中的折射现象:池水变浅、筷子在水中“折断”、海市蜃楼。

-

4 光的色散与看不见的光

- 色散

- 定义:太阳光(白光)通过三棱镜后分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等多种色光的现象。

- 原因:不同颜色的光通过棱镜的偏折程度不同(红光偏折最小,紫光偏折最大)。

- 色光的混合

- 三原色光:红、绿、蓝。

- 色光混合是“加法混合”。

- 物体的颜色

- 透明物体的颜色由它透过的色光决定。

- 不透明物体的颜色由它反射的色光决定。

- 白色物体反射所有色光,黑色物体吸收所有色光。

- 看不见的光

- 红外线:在红光之外,热效应显著,具有热效应,应用:遥控器、夜视仪、热谱图。

- 紫外线:在紫光之外,化学效应(使荧光物质发光)、生理效应(杀菌消毒),应用:验钞机、消毒、促进钙吸收。

- 色散

第三单元:生命活动的调节

-

1 植物的感应性

- 概念:植物体对外界单方向刺激所作出的反应。

- 主要类型:

- 向光性:单侧光刺激,茎弯向光源生长。(如:向日葵)

- 向地性:重力刺激,根向下生长,茎向上生长。

- 向水性:水刺激,根向水分充足的地方生长。

- 向化性:化学物质刺激,如根向肥料较多的地方生长。

- 向触性:接触刺激,如含羞草叶片闭合、豌豆卷须缠绕。

-

2 动物的行为

- 先天性行为

- 定义:生来就有,由遗传物质决定的行为。

- 特点:不学习就会,适应相对稳定的环境。

- 例子:蜘蛛结网、蜜蜂采蜜、鸟类迁徙。

- 后天性行为(学习行为)

- 定义:出生后在生活过程中通过学习和经验获得的行为。

- 特点:需要学习,能适应多变的环境。

- 例子:狗算算术、大山雀偷喝牛奶、黑猩猩钓白蚁。

- 动物行为的意义:更好地适应环境,提高生存和繁衍的机会。

- 先天性行为

-

3 人体生命活动的神经调节

- 神经系统组成

- 中枢神经系统:脑、脊髓。

- 脑:大脑(最高中枢,语言、运动、感觉、思维)、小脑(平衡、协调)、脑干(基本生命活动,如呼吸、心跳)。

- 脊髓:反射和传导功能。

- 周围神经系统:脑神经、脊神经,连接中枢神经和全身器官。

- 中枢神经系统:脑、脊髓。

- 神经元(神经细胞)

- 结构:细胞体、树突(接受信息)、轴突(传出信息)。

- 功能:接受刺激,产生并传导兴奋。

- 反射

- 定义:人体通过神经系统对内外刺激所作出的有规律的反应。

- 反射弧:完成反射的结构基础。

五部分:感受器 → 传入神经 → 神经中枢 → 传出神经 → 效应器。

- 非条件反射:生来就有的,如缩手反射、膝跳反射。

- 条件反射:在生活过程中形成的,如谈虎色变、望梅止渴。

- 大脑皮层功能区

- 躯体运动中枢(中央前回):管理对侧身体运动。

- 躯体感觉中枢(中央后回):管理对侧身体感觉。

- 语言中枢:人类特有(如运动性语言中枢、听觉性语言中枢)。

- 神经系统组成

-

4 人体生命活动的激素调节

- 内分泌系统

- 组成:内分泌腺(无导管,分泌物激素直接进入血液)。

- 主要内分泌腺:垂体、甲状腺、胰岛、肾上腺、性腺、胸腺。

- 激素

- 定义:内分泌腺分泌的,对人体有特殊调节作用的微量化学物质。

- 特点:在血液中含量少,但作用大。

- 主要激素及功能

- 胰岛素(胰岛分泌):调节糖的代谢,降低血糖浓度,分泌不足:糖尿病。

- 生长激素(垂体分泌):促进生长发育,幼年分泌不足:侏儒症;幼年分泌过多:巨人症;成年分泌过多:肢端肥大症。

- 甲状腺激素(甲状腺分泌):促进新陈代谢和生长发育,提高神经系统的兴奋性,分泌不足:呆小症(幼年)、大脖子病(缺碘)。

- 肾上腺素(肾上腺分泌):加快心跳,扩张血管,升高血糖,应对紧急情况。

- 神经调节与激素调节的关系

- 神经调节:主导作用,反应迅速、作用精确、持续时间短。

- 激素调节:辅助作用,反应缓慢、作用范围广、持续时间长。

- 两者相互协调,共同维持人体内环境的稳定。

- 内分泌系统

第四单元:地球与宇宙

-

1 地球的形状与大小

- 形状:两极稍扁、赤道略扁的不规则球体。

- 证据:

- 帆船远去时,船身先消失,桅杆后消失。

- 站得高,看得远。

- 月食现象:地球的影子是圆弧形。

- 卫星照片。

- 大小:赤道周长约4万千米,表面积约5.1亿平方千米。

-

2 地球仪和地图

- 地球仪:地球的模型。

- 地轴:假想的旋转轴。

- 两极:地轴与地球表面的交点(北极点、南极点)。

- 赤道:与地轴垂直,并平分地球的大圆圈。

- 经线:连接南北两极的半圆,指示南北方向。

- 纬线:与赤道平行的圆圈,指示东西方向。

- 经纬网

- 经度:0°经线(本初子午线)向东、向西各分180°。

- 纬度:0°纬线(赤道)向南、向北各分90°。

- 作用:确定地球上任何一个地点的位置。

- 地图三要素

- 方向:一般上北下南,左西右东;有指向标按指向标定方向;经纬网网定方向。

- 比例尺:图上距离与实地距离的比。

比例尺 = 图上距离 / 实地距离。- 表示方式:数字式、线段式、文字式。

- 大小比较:分母越大,比例尺越小,表示范围越大,内容越简略。

- 图例和注记:地图上的符号和文字说明。

- 地球仪:地球的模型。

-

3 太阳和月球

- 太阳

- 组成:由内到外为日核、辐射层、光球层、色球层、日冕层。

- 活动标志:黑子(光球层)、耀斑(色球层)。

- 太阳活动对地球的影响:影响无线电短波通信、产生“极光”、影响气候。

- 月球

- 地球唯一的天然卫星。

- 地貌特征:环形山(最显著特征)、月海、高地。

- 特点:体积小、质量小、引力小;没有大气层,导致:昼夜温差极大、一片寂静、没有天气现象。

- 太阳

-

4 太阳系

- 组成:八大行星(水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星)、矮行星(如冥王星)、小行星带、彗星、流星体等。

- 八大行星分类:

- 类地行星(岩石行星):水星、金星、地球、火星。

- 巨行星(气态行星):木星、土星(体积、质量最大,有光环)。

- 远日行星:天王星、海王星(主要由冰物质组成)。

- 运动特征:同向性(公转方向一致)、共面性(轨道平面几乎在同一平面)、近圆性(轨道接近正圆)。

-

5 银河系和宇宙

- 银河系

- 形状:侧视似“铁饼”,俯视似“旋涡”。

- 组成:数千亿颗恒星及大量的气体和尘埃。

- 大小:直径约10万光年。

- 太阳系位于银河系的旋臂上。

- 宇宙

- 宇宙的起源:大爆炸理论。

- 星系:由千百亿颗恒星组成的天体系统,如银河系、仙女座星系。

- 宇宙的层次:地月系 → 太阳系 → 银河系 → 星系团 → 宇宙。

- 宇宙的演化:从大爆炸开始,宇宙一直在膨胀和演化。

- 银河系