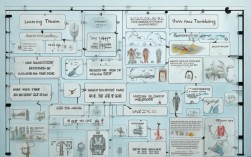

乡下生活 思维导图

中心主题:乡下生活

核心特征

- 环境与空间

- 自然环境: 空气清新、水源干净、视野开阔、自然风光(田野、山川、河流)

- 居住空间: 独栋房屋、带院落、空间宽敞、私密性好

- 社区氛围: 人口密度低、邻里关系紧密、人情味浓厚

- 生活节奏

- 慢节奏: 时间观念相对宽松,不追求“效率至上”

- 顺应自然: 生活作息随日出日落、四季更替而变化

- 压力较小: 远离都市的快节奏和激烈竞争

- 经济模式

- 自给自足: 种菜、养鸡、自制果酱等

- 依赖土地: 农业生产、林业、渔业等是主要经济来源

- 非正式经济: 邻里间物物交换、帮工等

日常活动

- 农耕劳作

- 时令活动: 春耕、夏耘、秋收、冬藏

- 播种、浇水、施肥、除草、收割

- 工具使用: 锄头、镰刀、拖拉机等传统与现代农具

- 家庭副业

- 饲养: 鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊等

- 种植: 蔬菜、果树、花卉

- 手工艺: 编织、木工、酿酒、制作传统食品

- 休闲娱乐

- 传统活动: 赶集、看露天电影、庙会、串门聊天

- 自然体验: 摘野果、钓鱼、爬山、下河摸鱼

- 夜间活动: 看星星、听虫鸣、乘凉

饮食文化

- 食材来源

- 自家产出: 新鲜蔬菜、自家禽蛋、自种粮食

- 本地采购: 从邻居家或集市购买最新鲜的农产品

- 季节性强: “春吃芽,夏吃瓜,秋吃果,冬吃根”

- 烹饪方式

- 原汁原味: 简单烹饪,突出食材本身鲜味

- 传统手艺: 柴火灶、大铁锅、腌制、风干、酿酒

- 时令菜肴: 如春笋炒肉、夏日凉面、秋日炖菜、冬日火锅

- 饮食习惯

- 节俭朴实: 不浪费食物,物尽其用

- 分享文化: 做了好吃的会分给邻里乡亲

- 顺应节气: 饮食随季节变化,讲究养生

人际关系与社会

- 邻里关系

- 守望相助: 谁家有红白喜事,邻里都会主动帮忙

- 信息共享: 村里的大事小情,大家都很了解

- 开放家门: 串门是常态,关系非常亲近

- 家庭结构

- 多代同堂: 祖孙三代甚至四代同住较为普遍

- 家族观念: 宗族、血缘关系在社会交往中占重要地位

- 社区活动

- 公共空间: 村口大树下、小卖部是天然的社交场所

- 集体仪式: 庙会、祭祖、舞龙舞狮等集体活动

挑战与不便

- 基础设施

- 交通不便: 道路条件差,公共交通不发达,出行依赖私家车或步行

- 网络信号: 部分偏远地区网络和手机信号不稳定

- 医疗资源: 医疗条件有限,看病需进城,急救响应慢

- 生活服务

- 商业匮乏: 缺少大型超市、商场、餐厅等

- 文化娱乐: 娱乐方式单一,文化生活相对贫瘠

- 教育资源: 学校条件可能较差,师资力量薄弱

- 思想观念

- 观念传统: 思想可能相对保守,对新事物的接受度较慢

- 信息闭塞: 获取外界信息的渠道有限

现代化与变迁

- 科技融入

- 智慧农业: 使用无人机、传感器、智能灌溉等技术

- 电商带货: 通过直播、网店销售农产品

- 数字生活: 智能手机普及,网购、移动支付成为常态

- 生活方式

- 返乡创业: 年轻人带着新理念、新技术回到乡村

- 乡村旅游: 发展民宿、农家乐,吸引城市游客

- 文化复兴: 保护和传承非物质文化遗产,发展特色文化产业

- 面临的矛盾

- 保护与开发: 如何在发展经济的同时保护乡村的自然和人文环境

- 传统与现代: 如何平衡传统生活方式与现代文明的冲突