“走路思维”是一个非常生动且深刻的比喻,它不仅仅指字面意义上的“边走边想”,更代表一种动态的、流动的、在实践中进行的思考方式,它与我们通常所说的“静态思维”(如坐在书桌前苦思冥想)形成鲜明对比。

我们可以从以下几个层面来理解“走路思维”:

“走路思维”的核心特征

-

动态与流动

- 思维状态: 当你走路时,身体在移动,思绪也像脚下的路一样不断向前延伸,想法一个接一个地涌现、连接、发展,很少会长时间地“卡”在一个点上,这种动态性有助于打破思维的僵局。

- 对比静态思维: 静态思维容易陷入“钻牛角尖”或“分析瘫痪”(Analysis Paralysis),反复纠结于同一个问题,却难以找到突破口。

-

发散与开放

- 思维状态: 走路时,你的视野是开阔的,周围的环境(树、风、人、声音)都在不断地给你新的感官刺激,这些微小的刺激能像“催化剂”一样,激发你跳出原有的思维框架,产生意想不到的联想和创意。

- 对比静态思维: 在封闭的房间里,你的输入源是有限的,思维容易局限于已有的知识和逻辑链条中。

-

低认知负荷

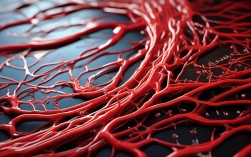

- 思维状态: 走路是一种无需过多思考的自动化运动,这让你大脑的“默认模式网络”(Default Mode Network)得以活跃,这个网络与自我反思、未来规划、创意思考和共情能力密切相关,当你的显意识(处理具体任务)不那么忙碌时,潜意识就能更好地工作。

- 对比静态思维: 面对电脑或书本时,你的认知负荷较高,大脑资源被大量占用,留给深度思考和创意的空间反而更小。

-

身体与心智的连接

- 思维状态: “走路”这个动作本身就是一种冥想,脚步的节奏、呼吸的配合、身体的感受,能让你更加专注于当下,将纷乱的思绪“落地”,身体的动作为思考提供了节奏和韵律,让思维更有条理。

- 对比静态思维: 长时间静坐容易让人感到疲劳、焦虑,思绪也更容易飘忽不定。

“走路思维”为什么有效?(科学依据)

-

激活默认模式网络: 如前所述,这是“走路思维”科学解释的核心,斯坦福大学的研究人员发现,相比坐着的人,在跑步机上行走的人创造力能提高高达60%,因为行走时DMN被激活,促进了不同脑区之间的信息交流,从而产生了更多新颖的连接。

-

增加血流量和氧气供应: 轻度运动能增加大脑的血流量,为神经元提供更多的氧气和营养,这有助于提高大脑的整体功能和清晰度。

-

减少压力激素: 走路是一种有效的减压方式,它能降低皮质醇等压力激素的水平,而高压是抑制创造力和清晰思考的元凶。

如何在生活和工作中运用“走路思维”?

-

解决复杂问题:

- 场景: 遇到一个棘手的难题,百思不得其解。

- 做法: 放下电脑,离开会议室,去外面走15-30分钟,不要刻意去想问题,只是观察周围,让思绪自由流动,很多时候,答案会在你毫无防备的时候“蹦”出来。

-

激发创意和灵感:

- 场景: 写作、策划、做设计时感到灵感枯竭。

- 做法: 拿着录音笔或手机备忘录,边走边说,把脑子里任何零散的想法、词语、画面都记录下来,不用评判好坏,这种“思维倾倒”能帮你收集大量原始素材,之后再进行整理和筛选。

-

进行战略规划:

- 场景: 思考长期目标、人生方向或项目蓝图。

- 做法: 在一个相对安静、开阔的地方(如公园、河边)散步,宏观的思考需要宏观的环境,身体的移动有助于你将抽象的未来“一步步”地走出来,让目标变得更具体、更可行。

-

处理情绪和压力:

- 场景: 感到焦虑、沮丧或愤怒。

- 做法: 快走或慢走都可以,关键是让身体动起来,感受脚踩在地上的感觉,感受呼吸的节奏,这是一种“动态冥想”,能帮助你与情绪拉开距离,更客观地看待问题,平复心情。

“走路思维”的局限性

“走路思维”并非万能,它也有其适用场景:

- 不适合需要高度专注的细节工作: 比如进行精密的数学计算、编写复杂的代码、校对文档等,这些工作需要你静坐下来,集中注意力。

- 不适合需要查阅资料和记录的工作: 在行走时查阅资料或做详细笔记非常不便。

- 不适合团队协作: 复杂的团队讨论和决策通常需要在一个固定的环境中进行,方便使用白板、投影等工具。

“走路思维”是一种极其强大的思维工具,它倡导我们“用身体的移动来带动思维的流动”,它不是要我们放弃深度思考,而是为我们提供了一种在动态、开放、低压力的状态下进行思考的补充方式。

在快节奏、高压力的现代生活中,我们常常被“静态”所困——困在工位上,困在屏幕前,困在固化的思维里,而“走路思维”提醒我们:最好的前进方式,是先停下来,走出去,用脚步去丈量,让思绪去远行。