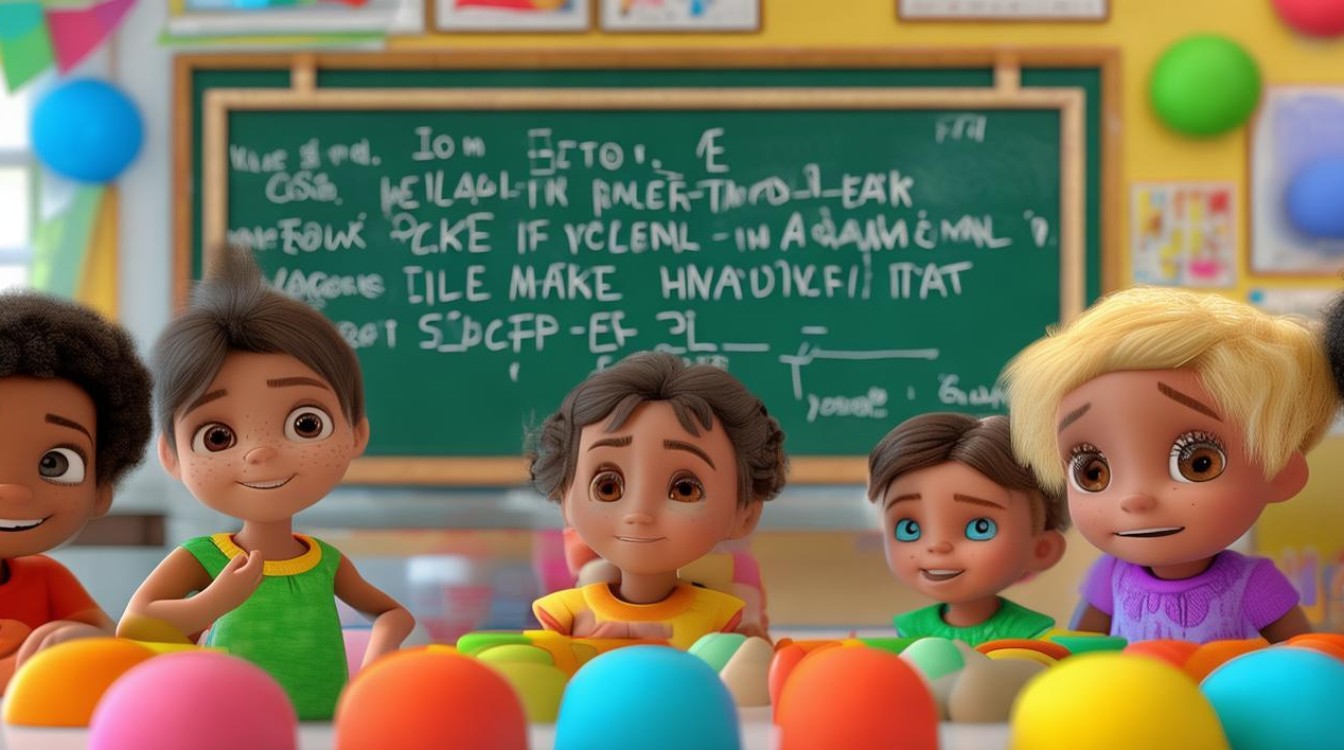

数学趣味题:分糖果,5个小朋友均分20颗糖,每人得几颗?用实物演示加减法

为什么选择趣味数学题?

幼儿阶段(3-6岁)是认知发展的关键期,但抽象的数字符号容易让孩子感到枯燥,将数学融入生活场景、故事或游戏中,能降低学习压力,培养观察力、逻辑思维和解决问题的能力,用积木搭建时比较高低胖瘦,分水果时练习分类与计数——这些日常活动都是天然的“教材”,关键在于让数学变得可触摸、可操作,而非机械背诵公式。

经典题型与实操方案

数量对应类(基础版)

✅ 目标能力:建立实物与数字的联系,理解“一一对应”原则。

👉 示例题目:“帮小动物找家”——准备5只卡通兔子图片和标有数字1-5的房子卡片,让孩子根据房子上的数字放入相应数量的兔子,进阶玩法可改为反向指令:“每间房只能住3只兔子,需要建几栋房子?”

💡 延伸技巧:用纽扣穿线(按洞眼数量穿对应长度的绳子)、袜子配对游戏强化此概念。

| 年龄层 | 难度调整建议 | 教具推荐 |

|---|---|---|

| 3岁 | 单组物品匹配(如碗筷套装) | 塑料餐具模型+贴纸标签 |

| 4岁 | 双维度匹配(颜色+形状分类) | 彩色几何板+收纳盒分区 |

| 5岁以上 | 多步骤任务链(先排序再分配) | 串珠计数器+任务卡片 |

比较与排序类(进阶版)

🎯 核心逻辑:通过视觉差异引导孩子发现规律,逐步过渡到抽象符号表达。

🌟 创意案例:“魔法身高尺”——让孩子用吸管测量家庭成员的手长/脚长并记录数据,然后用彩泥捏出不同高度的小塔进行直观对比,后续可引入“>”“<”符号卡片,玩“谁更高”的角色扮演游戏。

⚙️ 变式训练:收集树叶按大小排列成彩虹渐变效果;用乐高积木搭建从矮到高的阶梯城堡。

简单加减法启蒙(情境渗透法)

🍎 生活化场景设计:

- 超市购物员:给孩子虚拟货币购买指定数量的物品(如“买2个苹果后还剩几个?”),用实物增减演示运算过程。

- 烘焙小帮手:制作饼干时分批次加入材料(第一次加3勺糖,第二次再加2勺,总共用了几勺?)。

📊 视觉辅助工具:十格阵图(Ten Frame)、数轴跳棋、手指偶剧表演加减故事。“小熊原本有5颗松果,吃掉了2颗,现在还剩几颗?”配合手偶动作演绎更生动。

空间认知类(立体思维培养)

🔍 重点突破方向:方位词理解(上下/左右/前后)、图形拼搭与镜像对称。

🧩 互动游戏推荐:

- “宝藏地图大冒险”:在地面贴箭头指示路径,孩子根据线索卡找到隐藏的礼物盒。

- “影子画家”:用手电筒照射不同形状的物体,观察投射在墙上的影子并描摹轮廓。

🔧 手工DIY项目:用磁力片组装正方体框架,感受三维结构的稳固性;折纸活动中探索对折后的图案变化。

模式识别与预测类(逻辑推理萌芽)

🌈 典型题例:“接下来是什么颜色?”出示ABAB型色块序列(红蓝红蓝…),鼓励孩子继续延伸图案,升级挑战可增加干扰项(如偶尔插入绿色),训练抗干扰能力和专注力。

🎨 艺术融合玩法:音乐节奏拍打游戏(强拍对应大圆点、弱拍对应小三角);自然材料创作规律项链(贝壳、石子交替排列)。

教学策略锦囊

✔️ 错误处理原则

当孩子得出错误答案时,避免直接纠正,而是通过提问引导自查:“你觉得这个答案合理吗?我们再来数一遍好吗?”若孩子认为“5比7大”,可以用两组实物分别代表这两个数,直观展示数量差异。

✔️ 个性化适配方案

| 学习风格类型 | 适配方法 | 例举活动形式 |

|---|---|---|

| 动觉型 | 肢体参与型任务 | 跳跃计数、地板贴纸迷宫 |

| 视觉型 | 色彩鲜明的图表工具 | 柱状图统计零食库存 |

| 听觉型 | 口诀儿歌+节奏记忆 | 《十以内加法歌谣》跟唱 |

| 社交型 | 合作竞赛机制 | 小组接力完成数学闯关卡 |

✔️ 兴趣维持技巧

- 限时挑战模式:设置沙漏计时器,规定时间内完成任务可获得星星贴纸奖励。

- 角色代入法:假装成超市收银员、宇航员指挥官等身份完成计算任务。

- 成果展示墙:将孩子的解题过程拍照打印,制作成“数学探险日记”。

常见问题答疑FAQs

Q1:孩子总是记混加减法怎么办?

A:这说明尚未真正理解运算本质,建议回归具体情境反复实践,比如每天固定时间玩“分糖果”游戏——妈妈给出总数,让孩子决定如何分配给家人,同时利用实物教具(如算盘、计数棒)辅助验证结果,逐步脱离依赖记忆的习惯。

Q2:如何判断题目难度是否合适?

A:观察孩子的反应状态:①轻松完成且要求更多挑战→需提升难度;②频繁出错或失去耐心→应降级简化,理想状态是孩子能在专注思考后独立解决大部分问题,偶尔求助提示即可,若孩子能流畅完成5以内加法,下一步可尝试混合加减交替的题目。